「土地を持っているけど、固定資産税の負担が重くて…」

「将来、子どもに相続させる時の税金が心配…」

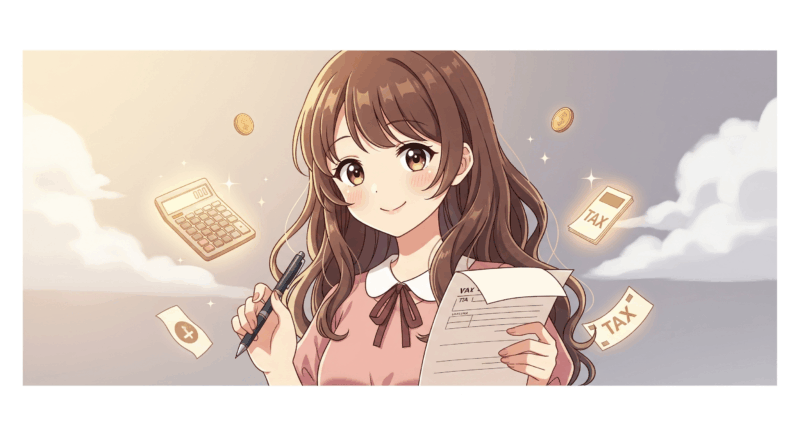

土地を所有している方にとって、税金は避けて通れない大きな課題です。特に、何も活用せずにいると、固定資産税や都市計画税といった維持費だけが重くのしかかります。しかし、適切な方法で土地活用を行うことで、これらの税金負担を軽減し、将来にわたって賢く資産を守ることが可能です。

この記事では、土地活用と税金対策の関係を5000文字以上の大ボリュームで徹底解説します。固定資産税から相続税、所得税まで、具体的な対策方法や注意点を詳しく見ていきましょう。これを読めば、あなたの土地に最適な節税策が見つかるはずです。

土地活用の税金対策パーフェクトガイド! 賢く節税して資産を守る方法

「土地を持っているけど、固定資産税の負担が重くて…」

「将来、子どもに相続させる時の税金が心配…」

土地を所有している方にとって、税金は避けて通れない大きな課題です。特に、何も活用せずにいると、固定資産税や都市計画税といった維持費だけが重くのしかかります。しかし、適切な方法で土地活用を行うことで、これらの税金負担を軽減し、将来にわたって賢く資産を守ることが可能です。

この記事では、土地活用と税金対策の関係を5000文字以上の大ボリュームで徹底解説します。固定資産税から相続税、所得税まで、具体的な対策方法や注意点を詳しく見ていきましょう。これを読めば、あなたの土地に最適な節税策が見つかるはずです。

第1章 土地活用で税金が安くなる仕組み

土地活用で税金が安くなる主な理由は、国が「土地の有効活用」や「住宅供給の促進」を奨励していることにあります。特に、住宅を建てることが、税制上の大きな優遇措置を受ける鍵となります。

1-1. 固定資産税・都市計画税の軽減措置

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の土地の評価額に基づいて計算される税金です。住宅が建っている土地(住宅用地)の場合、税制上の優遇措置が適用され、税負担が大幅に軽減されます。

- 小規模住宅用地: 200平方メートル以下の部分

- 固定資産税: 課税標準が6分の1に減額

- 都市計画税: 課税標準が3分の1に減額

- 一般住宅用地: 200平方メートルを超える部分

- 固定資産税: 課税標準が3分の1に減額

- 都市計画税: 課税標準が3分の2に減額

この特例は、アパートやマンション、戸建て賃貸など、人が住むための建物を建てる場合に適用されます。更地のままではこの特例は適用されないため、税金負担は住宅用地の最大6倍にもなります。

1-2. 相続税の評価額の引き下げ

相続税は、故人から相続した財産に課される税金です。現金や預貯金だけでなく、不動産も課税対象となります。土地活用を行うと、相続税の評価額が引き下げられ、結果として相続税の節税につながります。

- 賃貸物件の建築: アパートやマンションを建てて人に貸すと、その土地は「貸家建付地」として評価されます。貸家建付地の評価額は、更地よりも低く計算されます。

- 小規模宅地等の特例: 賃貸住宅経営をしている土地は、要件を満たせば「貸付事業用宅地」として、評価額が**50%**減額される特例を利用できます。ただし、適用されるにはいくつかの要件を満たす必要があります。

このように、土地活用は固定資産税だけでなく、将来の相続税対策としても非常に有効です。

第2章 土地活用別の税金対策

土地活用方法によって、税金対策のメリットや注意点は異なります。

2-1. アパート・マンション経営

- 固定資産税: 住宅用地の特例が適用され、大幅に軽減されます。

- 相続税:

- 貸家建付地としての評価減: アパートやマンションを建てることで、その土地は20%程度評価が下がります。

- 建物の評価減: 賃貸中の建物は、自己所有の建物よりも30%程度評価が下がります。

- 小規模宅地等の特例: 要件を満たせば、土地の評価額が**50%**減額されます。

- 所得税: 家賃収入は不動産所得として課税されますが、建物の減価償却費やローンの利息、管理費などを経費として計上できるため、課税所得を圧縮できます。

2-2. 駐車場経営

- 固定資産税: 駐車場は「住宅用地」ではないため、軽減措置が適用されません。そのため、更地と同じ高い税率で課税されます。

- 相続税: 駐車場は貸家建付地と見なされないため、評価減の対象にはなりません。

- 所得税: 駐車場収入は不動産所得または事業所得として課税されます。アパート経営のように多額の減価償却費を計上できないため、収益性が高い場合は税負担が大きくなる可能性があります。

2-3. 事業用定期借地

- 固定資産税: 事業者が建物を建てる場合でも、原則として住宅用地の特例は適用されません。ただし、建物の種類によっては適用される場合もあります。

- 相続税: 貸家建付地と見なされないため、評価減は期待できません。

- 所得税: 地代収入は不動産所得として課税されます。

第3章 土地活用の税金対策を成功させるための注意点

税金対策は、ただ闇雲に行うのではなく、いくつかの注意点を押さえることが重要です。

3-1. 安易な節税対策は避ける

「節税になるから」という理由だけで、自分の土地に合わない土地活用方法を選んでしまうと、空室リスクや運営コスト増大などのリスクを招き、結果として収益が悪化する可能性があります。まずは収益性を確保し、その上で節税効果を最大化するという視点が重要です。

3-2. 専門家への相談を徹底する

税金対策は非常に複雑であり、個別の状況によって最適な方法は異なります。

- 不動産会社: 土地の活用方法や収益シミュレーションについて相談できます。

- 税理士: 相続税や所得税の計算、具体的な節税策についてのアドバイスをもらえます。

- 弁護士: 契約内容の確認やトラブル対応について相談できます。

これらの専門家と連携することで、より確実で安全な税金対策を進めることができます。

3-3. 将来を見据えた計画を立てる

土地活用は、数十年単位の長期的な事業です。将来の家族構成や相続の予定、土地の売却計画などを考慮した上で、最適な活用方法を選びましょう。特に、相続税対策としてアパート経営を始める場合は、その後の売却のしやすさも考慮に入れる必要があります。

第4章 その他の税金対策

4-1. 小規模宅地等の特例の活用

相続税対策の切り札となるのが「小規模宅地等の特例」です。特に、親が賃貸アパートを経営していた土地を相続する場合、この特例を利用することで、土地の評価額を最大**50%**減額できます。この特例を適用するためには、いくつかの要件を満たす必要があるので、事前に税理士に相談して確認しておきましょう。

4-2. 借入金の活用

アパートやマンションを建てるために金融機関からお金を借りると、その借入金は相続財産から差し引くことができます。これにより、相続税の課税対象となる財産を減らし、節税効果を生み出すことが可能です。

まとめ

土地活用は、ただ収益を上げるだけでなく、税金対策という側面でも非常に重要な資産運用戦略です。

特に、アパートやマンション経営は、固定資産税の軽減、相続税の評価減、所得税の圧縮といった複数のメリットを享受できます。

しかし、安易な考えで始めてしまうと、かえってリスクを抱え込むことになりかねません。

まずはご自身の土地の特性を理解し、将来のライフプランを見据えた上で、不動産会社や税理士といった専門家と連携して、最適な活用プランを立てることが成功への第一歩です。この記事が、あなたの賢い土地活用の一助となれば幸いです。