葬儀は、故人を偲び、安らかな旅立ちを願う大切な儀式です。しかし、日本の仏教には様々な宗派があり、その儀式の形式や意味合いはそれぞれ異なります。中でも、禅宗の一派である臨済宗妙心寺派の葬儀は、故人を仏の弟子とし、悟りの世界へ導くための厳かで独特な儀式として知られています。

このブログでは、臨済宗妙心寺派の葬儀に焦点を当て、その儀式の一つひとつに込められた深い意味と、その背景にある禅の教えを徹底的に解説します。故人やご自身の信仰のあり方について、新たな視点を得るきっかけとなれば幸いです。

臨済宗妙心寺派の葬儀:故人を仏弟子として見送る儀式と禅の教え

葬儀は、故人を偲び、安らかな旅立ちを願う大切な儀式です。しかし、日本の仏教には様々な宗派があり、その儀式の形式や意味合いはそれぞれ異なります。中でも、禅宗の一派である臨済宗妙心寺派の葬儀は、故人を仏の弟子とし、悟りの世界へ導くための厳かで独特な儀式として知られています。

このブログでは、臨済宗妙心寺派の葬儀に焦点を当て、その儀式の一つひとつに込められた深い意味と、その背景にある禅の教えを徹底的に解説します。故人やご自身の信仰のあり方について、新たな視点を得るきっかけとなれば幸いです。

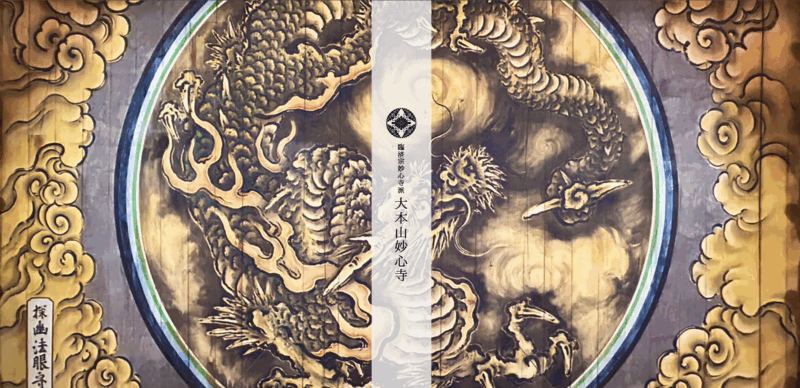

臨済宗妙心寺派とは?

臨済宗妙心寺派は、日本臨済宗の中心的な宗派の一つであり、「禅」の教えを基盤としています。鎌倉時代に栄西禅師によって日本に伝えられた臨済宗は、その後、様々な分派が生まれました。その中で、妙心寺派は、花園法皇によって開かれた妙心寺を本山とし、現在、臨済宗の中で最も多くの寺院と檀信徒を擁する一大勢力です。

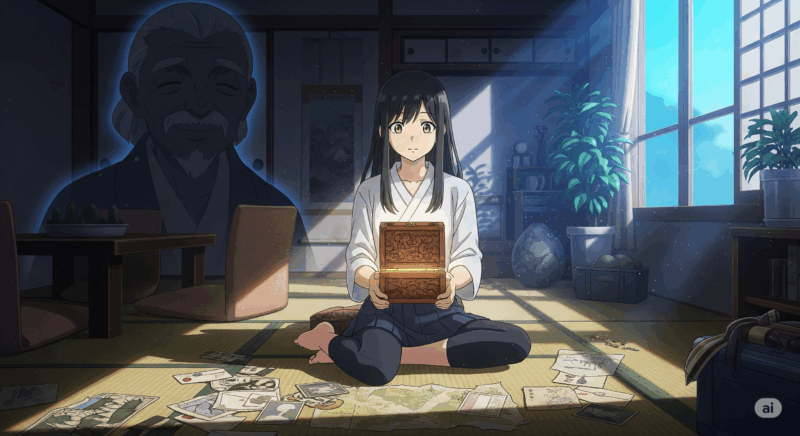

禅宗の教えは、座禅を通じて自己を見つめ、悟りを開くことを目指します。この哲学は、日常生活や人生の終焉にも深く関わっており、葬儀もまた、故人の新たな修行の始まりとして捉えられています。

臨済宗妙心寺派の葬儀の全体像

臨済宗妙心寺派の葬儀は、故人がこの世の迷いから離れ、仏の弟子として新たな道を歩むための儀式です。一般的な葬儀の進行は以下のようになります。

- 枕経(まくらぎょう):故人が亡くなった後、自宅で最初に読まれるお経です。

- 通夜式:故人と最後の夜を過ごす大切な時間です。

- 葬儀・告別式:葬儀の中心となる儀式です。ここでは、以下の重要な儀式が行われます。

- 授戒の儀式:故人に仏の戒律を授け、仏弟子とします。

- 引導の儀式:導師が故人を悟りの世界へ導くための法語を説きます。

- 出棺・火葬:故人を荼毘に付す(火葬する)儀式です。

- 還骨・初七日法要:火葬場で遺骨を収骨した後、自宅に戻って行われる法要です。

これらの儀式は、故人をただ弔うだけでなく、生きている我々もまた、死を通じて生の意味を考え、悟りへと向かうための機会とされています。

葬儀の核心:重要な儀式とその意味

臨済宗妙心寺派の葬儀は、一つひとつの儀式に深い意味が込められています。ここでは、特に重要な儀式を詳しく解説します。

1. 剃髪(ていはつ)の儀式

この儀式は、故人が出家して仏門に入ることを象徴しています。実際に髪を剃るわけではなく、導師が剃刀を故人の頭に当てる作法を行います。これは、**「この世の煩悩を断ち切り、仏道に入る決意」**を故人に促すものです。

- 煩悩の象徴としての髪の毛:仏教では、髪の毛は煩悩や俗世とのつながりを象徴すると考えられています。これを剃ることで、故人は俗世を離れ、仏の教えに従うことを誓います。

- 出家と新たな人生の始まり:剃髪は、新しい人生の始まりを意味します。故人は、この儀式を経て、仏弟子としての第一歩を踏み出します。

2. 授戒(じゅかい)の儀式

授戒は、故人に仏の戒律を授ける儀式です。この儀式を通じて、故人は正式に仏弟子となります。

- 三帰戒(さんきかい):仏・法・僧に帰依することを誓います。

- 仏に帰依します(仏に救いを求めます)

- 法に帰依します(仏の教えを信じます)

- 僧に帰依します(仏の教えを伝える人々に従います)

- 三聚浄戒(さんじゅじょうかい):三つの清らかな戒律を授けます。

- 摂律儀戒(しょうりつぎかい):一切の悪をなさないこと。

- 摂善法戒(しょうぜんぽうかい):善い行いをすること。

- 摂衆生戒(しょうしゅじょうかい):衆生を救済すること。

- 十重禁戒(じゅうじゅうきんかい):十の重い戒めを授けます。これは、不殺生、不偸盗、不邪淫など、仏教徒として守るべき基本的な倫理です。

この授戒の儀式を経て、故人には**「戒名」**が授けられます。戒名は、仏の弟子となった故人の名前であり、故人の生前の功績や人柄、そして戒律を守って生きた証として与えられます。

3. 引導(いんどう)の儀式

引導は、臨済宗の葬儀において最も重要な儀式の一つです。導師が、故人の人生を振り返り、悟りの世界へ導くための法語(引導法語)を読み上げます。

- 引導法語(いんどうほうご):この法語は、故人の人柄や功績、生前のエピソードなどを織り交ぜて作られます。導師は、故人が悟りを開けるよう、力強く語りかけます。

- 松明(たいまつ)の作法:導師は、松明の代わりとなる線香や松の枝を手に持ち、それを故人の棺の前にかざして円を描いたり、故人の頭に当てる作法を行います。これは、故人の心に智慧の光を灯し、悟りへ導くことを象徴しています。最後に、松明を放り投げることで、故人が迷いを断ち切って悟りの世界へ飛び立つことを示します。

この引導の儀式は、単に故人を弔うだけでなく、参列者にも「生とは何か」「死とは何か」を問いかけ、悟りの道を歩むよう促すメッセージが込められています。

葬儀を彩る他の儀式と作法

臨済宗妙心寺派の葬儀には、上記以外にも様々な儀式や作法があります。

1. 読経

葬儀では、複数の経典が読まれます。主なものとしては、故人が仏の世界へ行くための道筋を示す**「開経偈(かいきょうげ)」、智慧の光を故人に与える「般若心経(はんにゃしんぎょう)」、そして悟りへの道を説く「大悲心陀羅尼(だいひしんだらに)」**などがあります。

これらの読経は、故人の霊を鎮めるとともに、参列者の心にも安らぎを与える役割を果たします。

2. 焼香

焼香は、故人や仏様を供養するための重要な作法です。臨済宗の焼香の回数は、特に決まりはありませんが、一般的には1〜3回行われます。香炉に香をくべた後、その香を額に押しいただく作法は、仏の教えを心に深く受け入れることを意味します。

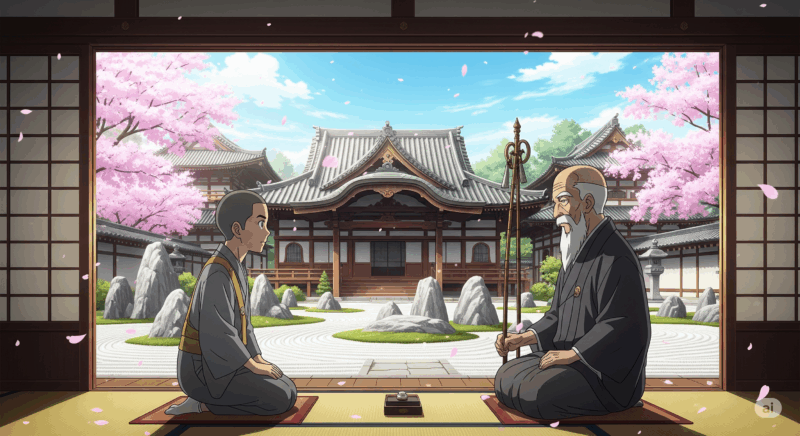

3. 禅問答(ぜんもんどう)

葬儀の最後に、導師が故人に向かって「お前はどこへ行くのか」と問いかけることがあります。これは、故人が悟りの境地に至っているかを確認するためのものです。故人は答えることはできませんが、この禅問答を通じて、故人が迷いを断ち切り、新たな旅路へ向かう決意を固めることを願います。

禅宗の死生観と葬儀の哲学

臨済宗の葬儀は、単なる死者の供養ではありません。そこには、「生」と「死」を一体として捉える禅の深い哲学があります。

- 生老病死(しょうろうびょうし):仏教では、生きる上で避けられない四つの苦しみとされています。臨済宗の教えでは、死もまた一つの自然な過程であり、悟りへの道の一部と捉えます。

- 「死」は「生」の延長:故人は、この世での生を終え、仏弟子として新たな生を始めます。葬儀は、その転換点であり、故人がより高い次元の生へと向かうための出発点なのです。

- 参列者への教え:葬儀は、故人のためだけでなく、参列する私たちにとっても大切な学びの場です。故人の死を通じて、私たちは自らの人生の有限性を知り、今この瞬間を大切に生きることの尊さを再認識することができます。

この哲学があるからこそ、臨済宗の葬儀は、厳粛でありながらも、どこか希望に満ちた雰囲気を湛えているのです。

臨済宗妙心寺派の葬儀と現代

現代の葬儀事情は多様化し、家族葬や一日葬など、規模や形式が簡素化される傾向にあります。しかし、臨済宗妙心寺派の葬儀は、その伝統的な儀式を大切に守り続けています。

- 伝統の継承と時代の変化:葬儀の簡素化が進む中でも、導師は故人を仏弟子とするための授戒や引導の儀式を省略することはありません。これは、故人が安らかに旅立ち、悟りを開くための大切な儀式だからです。

- 宗派の理解の重要性:臨済宗妙心寺派の葬儀を行う際には、その独特な作法や意味を事前に理解しておくことが大切です。これにより、故人を見送る儀式がより心に残るものとなります。

まとめ:故人を見送る「道」としての葬儀

臨済宗妙心寺派の葬儀は、故人を単に弔うだけでなく、故人を仏弟子として見送り、悟りの道へと導くための儀式です。剃髪、授戒、引導という一連の儀式は、故人がこの世の迷いを断ち切り、仏の教えに従って新たな世界へ旅立つための「道」を示しています。

この「道」は、故人だけのものではありません。葬儀に参列する私たちもまた、故人の死を通じて、自らの人生や死について深く考え、今を大切に生きるための教えを得ることができます。

臨済宗妙心寺派の葬儀は、故人への感謝と敬意を払いながら、私たち自身の心を見つめ直す、厳粛で心豊かな儀式なのです。

Q&Aコーナー:よくある質問

- Q1:戒名と法名の違いは何ですか?

- A1: 戒名は、仏教の戒律を守り、仏の弟子になった証として授かる名前です。臨済宗を含む多くの宗派で用いられます。一方、法名は浄土真宗で用いられる名前で、阿弥陀仏の教えを信じる者として授かる名前です。意味合いが少し異なります。

- Q2:葬儀で僧侶に渡すお布施の相場は?

- A2: 臨済宗妙心寺派の葬儀におけるお布施の相場は、地域や寺院、葬儀の規模によって大きく異なります。一般的には、30万円から50万円程度が目安とされていますが、これはあくまで参考です。詳しくは菩提寺や葬儀社に相談することをお勧めします。

- Q3:臨済宗の葬儀で、家族が座禅を組むことはありますか?

- A3: 厳密な儀式として座禅を組みことは少ないですが、故人への最後の別れとして、静かに故人を偲び、心の中で座禅を組むことは可能です。僧侶の導きがあれば、短い時間ですが全員で心を静める時間を持つこともあります。

このブログが、皆さんが臨済宗妙心寺派の葬儀について深く理解し、故人との最後の時間を心穏やかに過ごすための一助となれば幸いです。