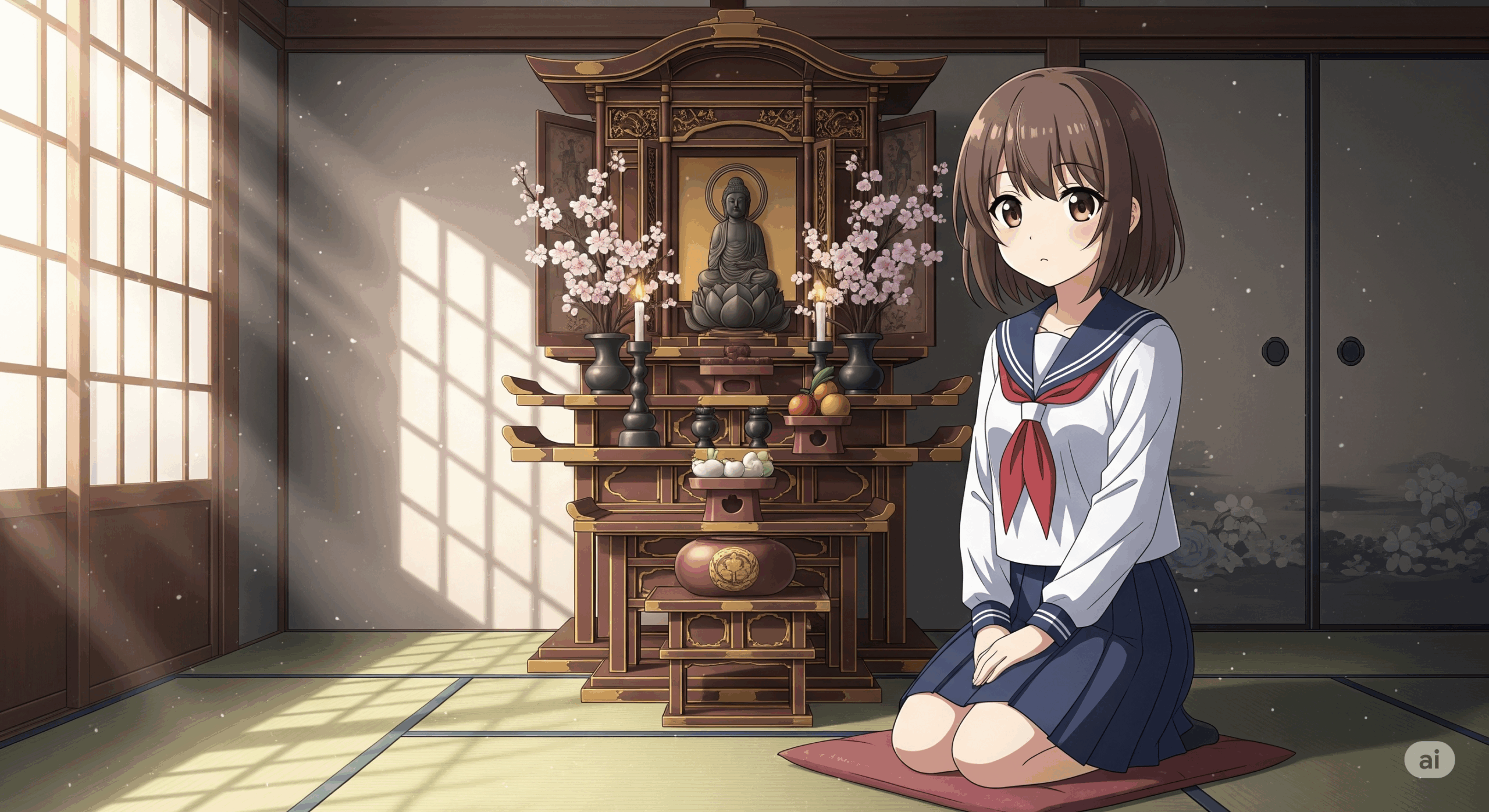

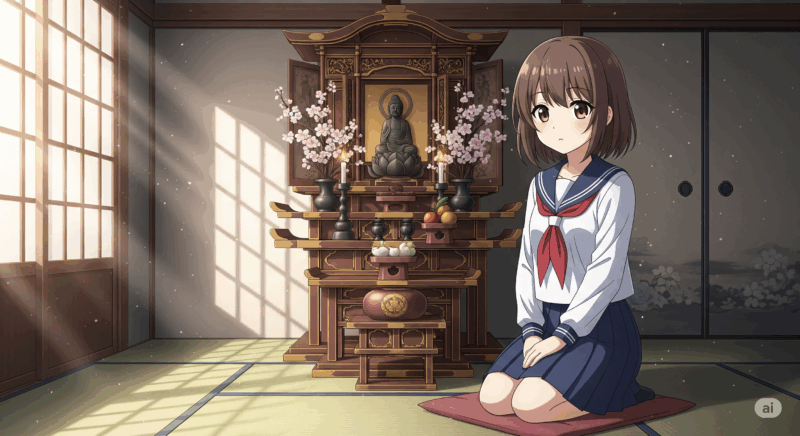

お盆は、ご先祖様の霊(精霊)が自宅に戻ってくるとされる大切な期間です。日本の仏教には様々な宗派があり、精霊を迎えるための**精霊棚(しょうりょうだな)**の飾り方にも、それぞれの宗派の教えが反映されています。ここでは、臨済宗妙心寺派の精霊棚の作り方と、その背景にある仏教の教えについて詳しく解説します。

1. 精霊棚を準備する場所

精霊棚は、仏壇の前に置くのが一般的です。もし仏壇がない場合は、仏様をお祀りする場所として、故人やご先祖様を敬う気持ちを込めて、清浄な場所に設置します。

2. 精霊棚の飾り方:臨済宗の基本

臨済宗の精霊棚は、派手な飾り付けよりも、質素で清浄な雰囲気を重んじます。これは、禅の教えである「質素倹約」や「無の境地」に通じるものです。

上段(仏壇側)

- 本尊: 仏壇の中央には、臨済宗の本尊である釈迦如来の仏像や、掛け軸を祀ります。精霊棚を設置する際も、仏壇の本尊はそのままにしておきます。

- 位牌: 故人やご先祖様の位牌を仏壇から精霊棚に移します。ご先祖様のものが右(向かって左)、新しく亡くなった人が左(向かって右)になるように配置するのが一般的です。

中段(供物)

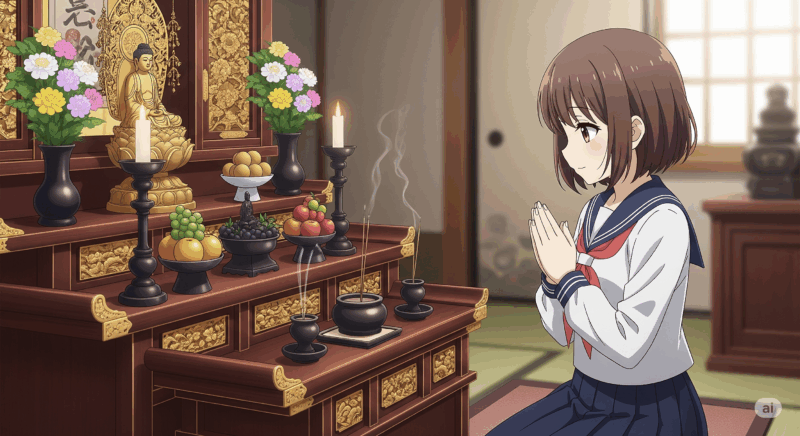

- 三具足(みつぐそく): 香炉、花立、燭台の3つの仏具を飾ります。

- 香炉(こうろ): 棚の中央に置き、お線香を焚きます。

- 花立(はなたて): 香炉の左に置き、お花を飾ります。

- 燭台(しょくだい): 香炉の右に置き、灯明を灯します。

- 供物皿: お供え物を置くためのお皿を並べます。

下段(飾り付け)

- 水の子(みずのこ): キュウリやナスを刻み、水を張った器に入れます。これは、餓鬼(がき)に施すためのもので、臨済宗でも行われます。

- 精進料理: お盆の期間中は、肉や魚を使わない精進料理をお供えします。

- 果物や野菜: 季節の果物や野菜をお供えします。

- お盆飾り: ハスの葉や、キュウリで作った馬、ナスで作った牛を飾ります。これらは、ご先祖様が乗り物として使うとされています。

3. 臨済宗妙心寺派ならではのポイント

- 質素な供養: 禅宗は、形式よりも心を重んじます。高価な飾り付けよりも、故人を思う気持ちを込めて丁寧に供養することが大切です。

- 水の子: 臨済宗でも、餓鬼に水を施す「水の子」を精霊棚にお供えします。これは、仏教の「一切衆生救済」の精神に基づいています。

- 施食会(せじきえ): お盆の期間中、寺院では「施食会」という餓鬼に食べ物を施す法要が行われることがあります。これは、故人だけでなく、すべての霊を供養する仏教の教えにのっとったものです。

4. 精霊棚を片付けるタイミング

お盆が終わる8月16日の夕方頃に、お供え物や飾り物を片付けます。お盆飾りは、川や海に流すのが伝統的な方法ですが、現在は自治体のルールに従って処分します。

まとめ

臨済宗妙心寺派の精霊棚は、本尊である釈迦如来を中心に、質素で清浄な飾り付けを心がけることが大切です。精霊棚は、故人を迎えるための場所であると同時に、日々の修行の場でもあります。この解説が、皆さんの精霊棚の準備の一助となれば幸いです。